由于高比容量(1675mAh/g)和高能量密度(2567Wh/kg),Li-S電池成為最具潛力的新一代能源體系。但是,Li和S發生氧化還原反應產生的中間產物,很容易產生穿梭效應,造成容量衰減很快。研究發現具有路易斯酸特性的主體可以與多硫化物發生強烈的相互作用并通過金屬-硫鍵將它們捕獲到主體表面。近期,悉尼科技大學汪國秀教授、蘇大為教授和東莞理工學院范洪波教授合作,利用普魯士藍的路易斯酸堿鍵合和多孔限制效應限制多硫化物的溶解作用,以及聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)的導電性,制備出比容量高、可逆性高、穩定性高和動力學反應速率快的Li-S電池正極材料。

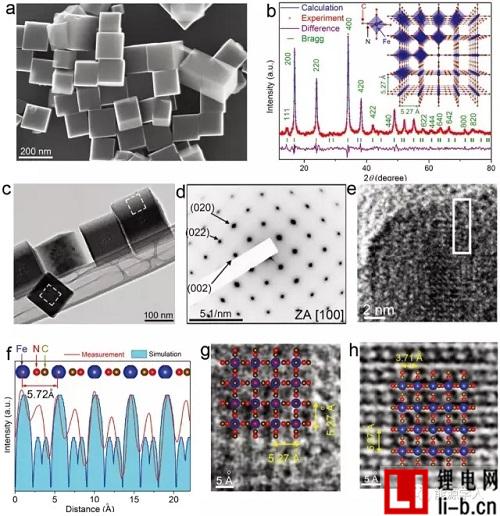

圖1 a) Na2Fe[Fe(CN)6]材料的FESEM圖譜 b) Na2Fe[Fe(CN)6]的XRD c) Na2Fe[Fe(CN)6]的TEM d) c圖中局部位置的SAED e) 晶體[100]面HRTEM f) e圖中原子厚度分布 g) {100}晶體面的HAADF-STEM h) {110}晶體面的HAADF-STEM

作者用電熱耦合等離子體質譜分析, 熱重, 傅里葉紅外變換光譜, FESEM, XRD, TEM, SAED和HAADF-STEM等表征方法Na2Fe[Fe(CN)6]材料的結構進行分析,證明材料存在大孔隙空位并分析出空位含量(約11%),密度泛函理論計算材料平面可以容納S8-S6分子。

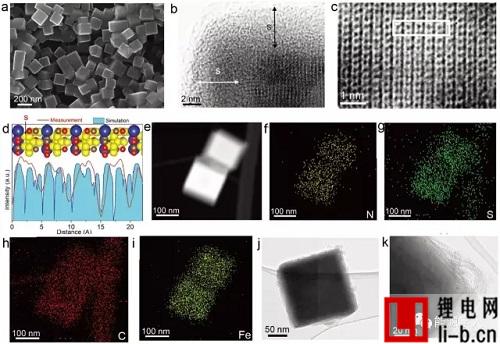

圖2 a) S@Na2Fe[Fe(CN)6]的FESEM b) S@Na2Fe[Fe(CN)6]的HRTEM對應[100]面 c) S@Na2Fe[Fe(CN)6]的[110]對應面的HAADF-SEM d) c圖中局部原子層厚度分布 e) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT的SEM f-i) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT的EDS j,k) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT的HRTEM

S含量82wt%的S@Na2Fe[Fe(CN)6]正極材料在0.1C(1C=1675mA/g)電流密度下首次放電比容量為1020mAh/g。通過HRTEM分析發現部分絕緣的S覆蓋在Na2Fe[Fe(CN)6]表面,只有59.4wt%的硫存在Na2Fe[Fe(CN)6]的孔隙位點中。所以硫的含量對材料性能有一定的影響,S/Na2Fe[Fe(CN)6]的比例最好限制在59.4%以內。S含量55.4wt%的S@Na2Fe[Fe(CN)6]材料在電流密度為0.2C、0.5C、1C、2C和5C時首次放電比容量分別達到1107、1018、882、780和711mAh/g;分別循環19、42、86、100和103次后容量保持穩定。顯然,這是由于S僅占據了Na2Fe[Fe(CN)6]中的大孔隙位點而沒有覆蓋在Na2Fe[Fe(CN)6]材料表面,避免電子轉移受阻,提高了電化學性能。結果也證明在Li-S電池中PBA作為S的載體可以提供更好的電化學性能。

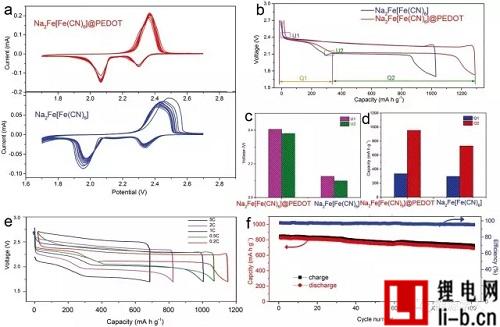

圖3 a) S@Na2Fe[Fe(CN)6]和S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT的CV圖 b) S@Na2Fe[Fe(CN)6]和S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT的電壓容量曲線 c) b圖中U1和U2 d) b圖中Q1和Q2 e) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT不同倍率下的首次重放點曲線 f) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT在2C電流下的長循環。

盡管低的載硫量可以獲得最優的電化學性能,但其減下了Li-S電池的能量密度。隨后,作者進一步對高載硫量S@Na2Fe[Fe(CN)6]進行改性,包覆PEDOT提高其導電性能。S含量82wt%的S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT在0.1C電流密度下首次放電比容量高達1291mAh/g,循環100次后容量保持為1101mAh/g,容量衰減率僅為0.15%,在2C的電流密度下循環100次后容量保持為697mAh/g;而S含量82wt%的S@Na2Fe[Fe(CN)6]在0.1C放電條件下循環100次容量保持為763mAh/g,容量衰減率為0.24%。S含量82wt%的S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT材料在電流密度為0.2C、0.5C、1C、2C和5C時首次放電比容量分別達到1147、1065、1001、819和683mAh/g。

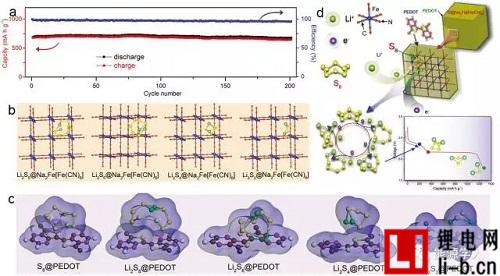

圖4 a) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT在5C電流密度下的循環性能 b) Na2Fe[Fe(CN)6]和Li2Sx (x = 8, 6, 4, and 2)反應的原子模型c) PEDOT和S8以及Li2Sx的優化結構和電子云密度 d) S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT初期放電過程的示意圖

隨后,作者也利用密度泛函理論研究了Na2Fe[Fe(CN)6]和S分子以及多硫化物分子間的相互作用;S@Na2Fe[Fe(CN)6]@PEDOT復合物放電至2.2V后的非原位拉曼測試表明S8分子都還原為Sn2-、Sn-或者LixSn;HAADF-STEM及相應的EDS測試表明元素S, N, C和Fe均勻的分布在Na2Fe[Fe(CN)6]矩陣中;這些都表明在放電過程中多硫化物的形成且被限制在正極里面。作者也做了吸附實驗來證明Na2Fe[Fe(CN)6]對多硫化物(Li2S6)的吸附,實驗表明Na2Fe[Fe(CN)6]加入幾分鐘后Li2S6溶液的顏色變為淡黃色,3h后溶液基本變為無色,上層溶液的UV–vis測試發現吸收為0%;將該溶液蒸發后留下的Na2Fe[Fe(CN)6]依舊保持藍色,表明了Na2Fe[Fe(CN)6]晶體的穩定性。

如此優良的電化學性能,作者給予的解釋是:Na2Fe[Fe(CN)6]大空隙位點利于鋰離子的遷移,且對多硫化物有強大的吸附能力;PEDOT即提供一個均勻的導體矩陣加速電子轉移和Li+擴散,又有效防止多硫化物溶解,減少穿梭效應;Na2Fe[Fe(CN)6]與PEDOT配合有效抑制多硫化物的溶解,從而提高材料的電化學性能。

參考文獻

Dawei Su, Michael Cortie, Hongbo Fan, Guoxiu Wang, Prussian Blue Nanocubes with an Open FrameworkStructure Coated with PEDOT as High-Capacity Cathodes for Lithium–Sulfur Batteries, Adv. Mater. 2017, 1700587