巴格達古電池、琥珀靜電、萊頓瓶、伏特電堆……從波斯文物開啟的跨越千年的電池史,是一部趣味科學史。

從巴格達古電池到萊頓瓶

1936年6月,一群鐵路工人在伊拉克首都巴格達城外修筑鐵路時,發現了一處古代墳墓,墓葬石棺中存有大量阿薩息斯王朝時代的器物。

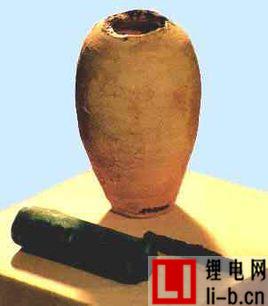

在這些文物中,考古人員發現了一些奇特的陶制器皿、銹蝕的銅管和鐵棒。陶制器皿類似花瓶,高15厘米,白色中夾雜一點淡黃色,邊沿已經破碎。上端為口狀,瓶里裝滿了瀝青。瀝青之中有一個銅管,直徑2.6厘米,高9厘米,銅管頂端有一層瀝青絕緣體。在銅管中又有一層瀝青,并有一根銹跡斑斑的鐵棒。鐵棒高出瀝青絕緣體一厘米,由一層灰色偏黃的物質覆蓋著,看上去好像是一層鉛。鐵棒的下端長出銅管的底座3厘米,使鐵棒與銅管隔開。

當時擔任伊拉克博物館館長的德國考古學家威廉·卡維尼格經鑒定后對外宣稱,在巴格達出土的陶制器皿是一個古代化學電池,只要加上酸溶液或堿溶液,就可以發出電來。考古學家們大膽推測,波斯人制造這些電池的用途是醫學麻醉或者用電解法給金屬雕像鍍金。

這塊巴格達古電池現在收藏于大英博物館,經實測它產生的電壓還不如一塊檸檬電池,因此,它的實際用途在考古界至今仍是一個謎。

真正有史可查的電子可在物體上留存的現象,是人類發現了琥珀摩擦后產生的靜電效應,英文中“電”這個名詞便是由希臘語“琥珀”轉化而來的。公元前6世紀,古希臘人發現用一塊棉布摩擦琥珀,就會產生靜電。這在中國古籍中也有記載,我國古代科學家王充在《論衡》中寫道,“頓牟介,磁石引針”,“頓牟”即指琥珀。東漢武威太守郭憲在《洞冥記》卷四中同樣記述了:“帝所幸官人麗娟,以琥珀為佩,置衣裾里不使人知,云骨自鳴。”琥珀具有保持電荷的能力,因而被稱作是最早的“電池”。當然,這個“電池”與現在所說的電池無法同日而語。

琥珀摩擦產生靜電的現象引起了人們對于電的興趣,加上對于自然界中閃電的敬畏好奇,人類對電流的研究悄無聲息地進行了幾百年。對于電流的研究交流,多見于研究者之間的書信往來之中,這些研究者大多是兼職的興趣愛好者或者熱衷科學發現的富商、貴族們。借助書信傳播科學研究成果的作用極其有限,很長一段時期內,人類的眼光僅停留在摩擦生電現象中踟躕不前。

電池的新發現與電力研究的進步密不可分,研究電流,需要有生產和存儲電力的設備。1654年,德國人居里克發明了空氣泵,居里克將空心硫磺球放置在特殊裝置上,使它在兩片皮墊上轉動,從而使硫磺球帶有了靜電,可以吸附羽毛、碎紙片等一些小東西。居里克設計的發電裝置,使實驗者終于找到了能夠發電和暫時存儲電荷的可靠辦法,接著又開始深入研究電的本質。

1675年,現代化學之父羅伯特·波義耳出版了《摩擦起電的實驗與報告》,被視為第一部電學專著。隨后戈登發明了第一臺電動機,一個金屬星形結構以其中心點做軸向固定,尖端在電荷的作用下能夠轉動。一時間,電的話題傳遍街頭巷尾。

接下來,天才實驗家、萊頓大學教授米森布魯克正式掀開了電池歷史的大幕。1746年1月,米森布魯克在給巴黎科學院同事的信件中詳細闡述了自己的最新研究成果——一種存儲電能的電容器,其工作原理很簡單:在玻璃瓶的內部包裹一層金屬,把靜電機的電流導入插在瓶中的導線,從而為瓶內的金屬層充電,當外面的金屬或人手與導電體相連后,電子就由內部沖到外面,這就是電荷的放電現象。米森布魯克對于“萊頓瓶”的詳細描述,使其他人可以輕松復制整個實驗過程。“萊頓瓶”釋放的電流雖然短暫,能量卻十分強大,更便于研究。

從伏特電堆到搖椅式電池時代

1786年,伽伐尼在解剖金屬盤上的青蛙時,發現青蛙腿接觸手術刀會出乎意料地抽動,伽伐尼便認為電存在于生物體內。伏特不認同他的看法,二人展開論戰,伏特也開始全心投入到有關電的實驗研究中。伏特受到電鰩身體結構的啟發,將鋅片、銀幣、濕紙板重復疊加,用浸濕的雙手觸摸兩端時就會感到強烈的電擊,這便是“伏特電堆”,也是第一個現代的化學電池,可以提供穩定的電流。伏特發現電堆兩極的金屬為鋅和銀時,產生電力的效果最好。1801年末,伏特向拿破侖演示了自己的發明,拿破侖震動不已,敕封伏特為伯爵。伏特的名字,后來也被作為電動勢的單位。

在伏特的實驗精神感召下,歐洲各地都開始制作電池,先后出現了克魯克香克電池、渥拉斯頓電堆、丹尼爾電池等。

身為律師和法官的格羅夫爵士將鋅鉑兩極電池放入硝酸內,雖然這種電池會釋放有毒的氯化氮氣體,但產生了1.8伏左右的較強電荷,后來被電報公司看中。1839年,格羅夫又發明了最早的“燃料電池”,反向利用電流能把水分解成氫和氧的電解反應,把氫和氧結合在一起,就能得到電流和水。只是效果并不理想,未能進行商業投產。

19世紀50年代,德國化學家本生用碳棒取代了格羅夫使用的昂貴鉑電極,降低了電池的制造成本,電池平民化與電力工業化得以同時進行。

電力成熟利用的第一個領域是通信業,電池也是。1843年5月23日,棄畫從商的美國人莫爾斯在最高法院向巴爾的摩發送了第一條電報。1858年,大西洋電纜海底接通。電報的應用促進了各地時間的統一,電報公司可以通過報時服務賺錢。

1866年,法國工程師勒克朗謝在玻璃罐中填裝氯化銨,用二氧化錳做陽極,陰極是鋅,外加一根碳棒,發明了“濕電池”。這種成本低廉的“濕電池”生產簡單,缺點是電量低。它是鋅碳電池或干電池的前身,可用在小型電子設備中。

19世紀70年代,西部聯合電報公司用來“賣時間”賺錢的電池鐘,電源正是勒克朗謝電池。

越來越多的設備需要電能,電池技術開始成為一項產業,而不只是實驗工具。那些老式的格羅夫電池造價高,電報局使用的大型電池需要鍋爐工一樣的專門人員養護,保養不慎就會產生漏液問題。在肯塔基州,一名電報局員工因為電池里硫酸灑出來,透過地板滲到了樓下的經理室而丟掉了工作。此時,全世界都在急需一塊更好用、更持久的電池。

巨大的市場需求推動了技術進步,法國工程師普朗特首先發明了可充電電池,即蓄電池。1887年,德國化學家加斯納申請了“干電池”的專利。加斯納在勒克朗謝“濕電池”的基礎上稍加改進,把氯化銨與熟石膏和一些氯化鋅混合在一起,然后封裝在鋅筒內。酸性干電池不會漏液,無需維護,可以安裝在任何位置上,可靠性一流,在20世紀初成為新一代電器產品的理想電源。此時,發明家愛迪生正在試驗一種新的化學材料,十年后,愛迪生發明了堿性電池-可充電鐵鎳電池。愛迪生的堿性電池被廣泛用于道路信號燈和礦工的照明燈,成為愛迪生商業帝國中利潤最豐厚的部分。

二戰期間,在美國陸軍部的指令下,摩托羅拉公司研發出新型便攜式無線電設備。為了滿足電子設備日益小型化的電池需求,賽繆爾·魯本又設計出紐扣電池。得益于此,1957年漢密爾頓公司正式推出了世界上最早的電子手表,每塊售價高達175美元。電子手表風靡一時,“貓王”埃爾維斯和電影《黑衣人》中的威爾·史密斯都在佩戴。電池越來越小,電動玩具也越來越復雜,流行的鋅碳電池已經難以滿足需求。美國人厄里將固體的鋅改換成金屬粉末,第一款現代意義的堿性電池誕生了,其壽命是鋅碳電池的40倍。隨著晶體管的發明,集成化電子產品興起。消費類電子產品的電源固定在了可充電化學電池之中:堿性電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。

隨著時間的推移,鋰離子電池憑借其電壓高、能量密度大、性質活潑的優勢脫穎而出。如果我們把鋰離子電池比喻為一把搖椅,搖椅的兩端為電池的兩極,那么鋰離子就像優秀的運動健將,在搖椅的兩端來回奔跑。所以,專家們又給了鋰離子電池一個可愛的名字——搖椅式電池。由于鋰離子太過活潑,容易引起爆炸,被美國公司放棄了。后來,日本索尼公司和朝日化學公司又經過努力改進,推出了今天所使用的鋰離子電池。例如我們現在常見的“18650鋰電池”,它是鋰離子電池的鼻祖,日本索尼公司當年為了節省成本而定下的一種標準性的鋰離子電池型號,其中18表示直徑為18毫米,65表示高度為65毫米,0表示為圓柱形電池。

電池改變了人類生活

化學電池,即將化學能轉化成電能的裝置,如常見的干電池、鉛蓄電池、鋰電池等。除此之外,還有物理電池、生物電池。

物理電池,就是依靠物理變化來提供、儲存電能的裝置。如超級電容、飛輪電池、太陽能電池等等。超級電容是一種介于傳統電容器與電池之間、具有特殊性能的電源,源于法拉第的研究,主要依靠雙電層和氧化還原贗電容電荷儲存電能,但整個過程是可逆的,且不發生化學反應,可以反復充放電十萬次。超級電容以其超長壽命、大電流充電、免維護、溫度范圍寬等優勢,一直作為替代化學電池的未來選擇。

生物電池,是指將生物質能直接轉化為電能的裝置,因為生物質蘊含的能量絕大部分來自于太陽能,是綠色植物和光合細菌通過光合作用轉化而來的。

2000年后,科學家開始關注生物能的開發利用。2005年,日本東北大學研究小組開發出一種利用血液中的糖分發電的生物電池,這可以為植入糖尿病患者體內的測定血糖值的裝置提供充足電量,為心臟起搏器提供能量。2013年,科學家發現可以把細菌體表蛋白生成的能量收集起來,作為電能,生物電池誕生了。在宇宙飛船中,科學家用一種芽孢桿菌來處理人的排泄物,生產出氨氣,氨氣作為電極活性物質,在鉑電極發生電極反應,從而產生清潔電流。

地球能源的有限性,一直激勵著各國科學家積極研究新能源電池。近年來,受到追捧的石墨烯電池,便是利用了鋰離子在石墨烯表面和電極之間快速大量穿梭運動的特性。以石墨烯為基礎研發出的超級電容器體積小巧,充電速度為普通電池的1000倍。此外,錫納米晶體鋰離子電池、金屬-空氣電池、液態金屬電池等也是各大科研機構追捧的發展點。相信未來電池的內涵會更加強大,將在人工智能、汽車、電子消費、航天等領域得到充分應用。

他們創造了一個可充電的世界

2019年10月9日,瑞典皇家科學院宣布,將2019年度諾貝爾化學獎授予美國得州大學奧斯汀分校約翰·古迪納夫教授、紐約州立大學賓漢姆頓分校斯坦利·惠廷厄姆教授和日本化學家吉野彰,以表彰三位科學家在鋰離子電池發展上作出的貢獻。此次獲獎的三位科學家是鋰離子電池研發領域的開拓者,且至今工作在研發一線,正如諾獎委員會在頒獎詞中寫的——他們創造了一個可充電的世界。

古迪納夫1922年7月出生于德國,美國固體物理學家,被稱為“鋰電池之父”,因為發明可充電鋰離子電池而聞名于世。1979年古迪納夫發現,將鈷酸鋰(LiCoO2)作為電池的陰極,將除鋰之外的金屬材料作為陽極,能夠實現高密度的能量儲存。這一發現為鋰離子電池的發展鋪平了道路,促成了可充電鋰離子電池的廣泛應用。1983年,古迪納夫等發現錳尖晶石是優良的電池陽極材料,因為其具有低價、穩定和優良的導電、導鋰性能,而且分解溫度高,且氧化性遠低于鈷酸鋰,即使出現短路、過充電,也能夠避免燃燒、爆炸的危險。1989年,古迪納夫等人發現采用聚電解質(如硫酸鹽)的陽極將產生更高的電壓,原因是聚電解質的電磁感應效應。此外,他還與日本學者金森順次郎共同提出“古迪納夫-金森法則”。

惠廷厄姆1941年出生于英國。2015年,惠廷厄姆因在鋰離子電池領域的開創性研究獲得科睿維安化學領域引文桂冠獎。2018年因將插層化學應用在儲能材料上的開創性貢獻,當選美國國家工程院院士。他的研究興趣主要在于尋找能夠推進儲能的新材料,以顯著提高電化學裝置的儲存能力。近年來,他的研究集中在新型無機氧化物材料的制備及其化學和物理性質。最近,他的課題組發現了單相反應在電池電極放電中的關鍵作用。

吉野彰1948年1月出生于日本大阪,日本化學家,現代鋰離子電池(LIB)的發明者。1983年,吉野彰運用鈷酸鋰開發陰極,運用聚乙炔開發陽極,制出世界上第一個可充電鋰離子電池的原型。1985年克服諸多技術問題,徹底消除金屬鋰,確立了可充電含鋰堿性鋰離子電池(LIB)的基本概念,并取得日本注冊專利。吉野彰的鋰電池突破以往鎳氫電池的技術限制,開啟了行動電子設備的革命。由于極高的安全性、穩定的能量輸出以及合理的價格,鋰離子電池最終于1991年首次商業化。