螺旋投資研究公司稱:“一家明星企業能夠徹底改變它所處的行業。沃爾瑪改變了零售業,麥當勞改變了餐飲業,如今特斯拉似乎也要在汽車行業中完成類似的宏偉計劃。”

事實上,除了創始人穆斯克的巨大個人財富、激情與才華等因素外,特斯拉的成功也離開政府的補貼與政策。而隨著環境壓力的日漸增大,即使在電動車技術路徑并未清晰的情況下,各國政府仍不遺余力予以扶持。

電動車的普及不僅可以改善交通和城市環境,而且會倒逼改進電力系統和電力的質量(通過更多地風能、太陽能等清潔能源),從而進一步改善我們的整體環境。特斯拉公司的測算表明,即使全部使用燃煤發電,Model S的二氧化碳排放也要比同級別的內燃車減少50%以上。

現階段電動車的銷售還有賴于政府政策的推動,美國加利福尼亞等州已經立法強制汽車制造商生產銷售一定比例的零排放車輛。其他幾個銷售電動車的國家中,不得不提的是挪威,挪威是世界上人均電動車保有量第一的國家,唯一的電動車躋身十大暢銷車型的國家,目前也是特斯拉除了美國本土之外銷售最好的國家,這跟這個國家的汽車銷售政策是分不開的對排放課以重稅,直接導致特斯拉的售價和一輛大眾高爾夫相去不遠,非常巧合的是,挪威同時也是地球上人民幸福感最強的國家。

作為世界上污染最嚴重的地區之一,中國對電動車的發展也寄予厚望,給予了高額補貼,但推廣普及的效果一直不佳,這一方面是因為之前的電動車產品確實不夠給力;另一方面也與地方保護主義有關。其實同處一片藍天,共享一個大氣層,同呼吸就要共命運,因為狹隘的地方利益而損害整個社會的進步是非常愚蠢的做法。

長期來看,人類使用化石能源的歷史才真正是曇花一現,幾百年之后的人類就會把內燃車的記憶忘得干干凈凈,一定會詫異這種群體性慢性自殺工具的應用之廣。讓我們假想一下化石能源已經枯竭之后的場景,顯而易見那個時候地面交通唯一的選擇就是電動車。

如果我們現在就開始努力,現有企業家中能承載這一使命的很難有比埃隆穆斯克更合適的人選了,他本人已經代表特斯拉表達了這種愿望:“在我們看到所有路上的車都是用電驅動之前,我們不會停止努力。”

電動車的歷史

鮮為人知的是,電動車并非是一個新鮮事物,準確地說,電動車誕生得甚至比內燃車還要早得多,歷史上公認的第一臺內燃車由德國工程師卡爾·奔馳1885年在曼海姆發明。而電動車誕生在1832年到1839年之間,當時由蘇格蘭人羅伯特·安德森發明了使用一次性電池的汽車。在1888年兩者幾乎同時進入商業化的進程,第一次電動車和內燃汽車的戰爭開始了。

19世紀90年代后期和20世紀初的這段時間里,盡管最高速度慢一些,但電動車由于具有無需換擋,直接啟動等很多先天性的優勢,發展居于優勢地位。1911年的《紐約時報》這樣寫道:“與燃油的內燃車相比,電動車無疑是更理想的交通工具,它既清潔又安靜,關鍵的是還可以省不少錢。”

在1912年,電動車賣1750美元(大致相當于現在的42000美元),而內燃車只需要不到一半650美元(約15000美元),但是當時汽油相當昂貴,總體成本相差并不大。所以盡管電動車的價格較貴,電動汽車的銷量還是在1912年達到頂峰,當年美國和歐洲電動車的保有量大約5萬輛,占了整個汽車數量的40%,而內燃車只有不到22%左右的市場份額(剩下的是蒸汽驅動的車輛)。

到了20世紀20年代,隨著遍布全球的石油大發現,汽油的價格很快降到大眾可以負擔得起的水平,新的道路、加油站等基礎設施如雨后春筍般涌現。內燃車可以跑得更快更遠的優點吸引了大眾的注意,火花塞、消音器的發明也讓內燃車駕乘變得更為簡單舒適。電動車的全盛時期過去了,又過了十年,全世界的電動車產業事實上已經完全消失了。

之后將近一個世紀的漫長歲月里,由于石油危機和污染問題催生了一些電動車需求,但新的實用電動車產品依然是寥若晨星。值得一提的產品只有登月用到的月球車,剩下的商業化電動車對于續航能力不足和價格昂貴這兩大痼疾也無計可施,沒有一款有能力向內燃車的地位發起挑戰。這一狀況一直持續到20世紀90年代。

經過一個世紀的發展,電動機相對于內燃發動機而言擁有了更大的比較優勢,采用電動機驅動的汽車在同等功率下動力輸出更加強勁,能源效率更高,可以說非常適合如今城市駕駛頻繁起停的工況。另外,電動車的結構簡單,無需傳統意義上的變速箱、傳動系統、離合器,也不用機油,從而故障率低也大大降低了保養維修的成本。

但是1990至今的復興進程,雖然幾乎每個汽車廠商都推出了一些電動車型號,可是從通用的EV1到日產的Leaf,至今沒有一款車獲得主流大眾市場的認可,究其原因,是有兩個因素拖了電動車發展的后腿:電池和充電基礎設施。

電池和充電基礎設施的問題

1912年流行的使用鉛酸電池的電動車僅能行駛30-50公里,續航能力不足的缺陷現在有一個非常形象的專有名詞叫做里程焦慮,事實上,內燃車也不可能完全避免里程焦慮,當你車里的油燈亮起,附近60公里又找不到加油站的情況下就可以體會到這種心理狀態。但畢竟經歷上百年的發展,加油的基礎設施在多數地區已經相當完善了。

電動車如何克服里程焦慮這個問題的答案其實是顯而易見的:首先提升單次充電下汽車的續航能力,內燃車加滿油箱可達里程通常在400-600公里之間,而現在銷量最好的日產Leaf只有不到200公里的續航,超過300公里續航能力電動車鳳毛麟角;其次加強充電站充電樁等基礎設施建設,理論上講充電的基礎設施是最多的,但是不改造供電動車直接充電的實用價值并不大;最后縮短單次充電所需時間,內燃車單次加油算上排隊時間一般也在15分鐘以內,而現在電動車的充電進程動輒需要數小時。

解決里程焦慮答案并不難尋找,不過怎樣實現卻是一個困擾了電動車發展一個世紀的難題,解決這個難題的核心毫無疑問在于電池的進步。

我們的生活絕對離不開電池,從形形色色的電動玩具工具到汽車里面的12v蓄電池,從各種智能手機筆記本PAD到衛星國際空間站上的高密度蓄電池,電池的應用已經無處不在。盡管電池的應用已如此廣泛,但是電池發展的進度和個人電腦、互聯網這些科技革新進化的速度相比卻相形見絀。

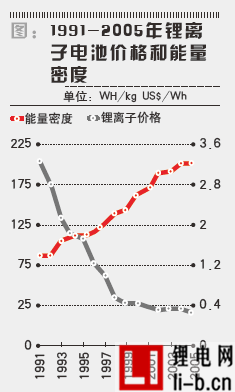

用作汽車的動力電池有兩個核心的指標:一個是能量密度,另一個是使用壽命(包括循環和日歷壽命)。如果電池的發展也存在類似芯片業摩爾定律這樣規律的話,那么如鋼鐵俠的戰衣,變形金剛的能量塊這樣許多科幻電影中的場景完全可以在現實生活中出現,不幸的是電池現在還是人類文明發展的一大制約。我們回顧一下電池的歷史就可以發現,從早期的鉛酸電池到現在應用最廣泛的鋰離子電池,能量密度僅僅提高了7倍多。壞消息是電池的發展百年來是如此緩慢,摩爾定律真的不存在。好消息是大部分發展我們是在1990年以后鋰離子電池工藝突破(索尼公司率先克服枝晶難題)取得的。

正如電容觸摸屏技術出現后才有可能制造普及的智能手機一樣。如果要達到類似內燃車的500公里續航的話,按照每千瓦時行駛5.5公里計算(EPA平均數據),電動車需要存儲90千瓦時(度)的電量才能滿足。采用整車兩噸作為上限,其能量密度最少要達到200wh/kg以上的電池才能勉強符合電動車的要求,而鋰離子電池已經在2005年前后跨越了這一門檻,電動車終于在續航能力方面又一次有了向內燃車正面挑戰的資格。

當然用作動力電池并非僅僅是能量密度提升這么簡單,還涉及到使用壽命、安全性、性能、成本等重要參數。技術出現重要里程碑之后,各大汽車公司均投入了一定精力用于研究可用作電動車的動力電池。以下是幾種常見的用做動力電池的鋰化合物材料:

錳酸鋰(LiMn2O4)具有資源豐富、成本低、無污染、安全性好、倍率性能好等優點,能量密度尚可,是比較理想的動力電池正極材料,但其較差的循環性能及電化學穩定性卻大大限制了其產業化。不過近年來通過表面包覆和摻雜結合的改性手段來提高錳酸鋰的電化學性能,這方面的進步很快。目前已有雪佛蘭Volt,日產Leaf采用這種電池技術路線。

磷酸鐵鋰(LiFePO4)主要的優點在于安全性能良好、熱穩定性不錯、高放電功率、可快速充電且循環壽命長。不足之處主要是振實密度和比能都低從而體積較大重量偏沉,低溫性能也較差,另外生產工藝也不太容易保持材料的一致性。目前使用這種技術路線有比亞迪的e6和菲斯克的FiskerKarma。

鎳鈷鋁鋰(LiNiCoAlO2)也叫NCA,這種材料在能量密度、功率系數和使用壽命上可以說是理想的動力電池,不太討人喜歡的主要是安全性和成本,但是用作小電池安全性的提升相當大,成本高主要是因為生產工藝要求比較高,在主流廠家穩定工藝量產后成本可以得到進一步控制。特斯拉的Model S正是通過和松下的合作,深度定制了這種電池。

鈦酸鋰(Li4Ti5O12)的低溫性能和使用壽命都極佳,而且可以快速充放電,安全性也非常好。問題就是能量密度實在太低,成本也實在太高,所以比較適合增程式電動車,三菱的i-MiEV就采用了這種技術路線。

需要強調的是,汽車動力電池的安全性是一個系統工程,任何鋰化合物材料本身的安全性能只能提供一定程度保障,電池結構也只能提供一部分保障,但是百萬分之一(ppm)爆噴率都遠遠不夠汽車級的安全要求,因此電動車設計時就要防止出現熱失控、刺穿、短路等意外。整體安全性設計的概念非常重要也并非容易做到,以上的車型沒有出現過著火事故的只有日產的Leaf和特斯拉的Model S,盡管兩者都不是應用了標榜安全的正極材料,但都采用了嚴格的辦法來保證安全性,所以目前驗證反而是最安全的。

值得一提的是,動力電池還有一條技術路線燃料電池,燃料電池雖然不存在能量密度的問題,但是需要使用貴金屬做催化劑,使得成本很難控制從而不具經濟實用性。

另外一方面加氫這種基礎設施建設的成本和難度更甚于一般的充電站或是加油站。

鋰離子電池的電化學革新本質上依賴于材料科學的進步,如今能量密度正以每年約5%-7%的速度提升,在硅系負極、固態電解質、鋰硫、鋰空、鋅空等新技術的輪番沖擊下,根據麥肯錫的預測能量密度有望在2020年達到400wh/kg的高度,價格可能會下降到每千瓦時200美元左右,從而使得電動車在和內燃車同等價位下裝備足夠電量極大地克服里程焦慮。

沒有什么特別意外的話,通過對電池的分析可以看到時代正處在電動車即將大發展的十字路口,為了搶占歷史機遇,各國紛紛出臺政策鼓勵電動車發展,并且爭先恐后地制定了充電基礎設施的標準,美國是SAE J1772,日本是CHAdeMo,歐洲還在IEC 62196的框架內努力尋求統一標準,而中國尚無相應標準。

如果當下真的是這樣的歷史性十字路口,相信一定能夠看到里程碑式電動車產品的出現,遍搜寰宇,目前擁有能接近內燃車的行駛里程480公里續航,最短充電時間半小時充70%,一小時充滿這樣的唯一一款電動車正是來自于特斯拉汽車公司的Model S。

鋰電池產業鏈企業推廣,鋰電網(li-b.cn)歡迎投稿。