鋰電網訊:我國高度重視新能源汽車的發展,將新能源汽車作為重點扶持的戰略型新興產業。在此種政策引導下,新能源車發展迅猛。據中國汽車工業協會統計,2017年新能源汽車(包括純電動乘用車、純電動商用車、插電式混合動力乘用車、插電式混合動力商用車四類,亦可統稱電動車)銷售市場持續保持較快增長態勢,全年累計銷量77.7萬輛,較2016年增加了27.0萬輛,增速達53.3%。中國新能源汽車的年產量已位居世界第一。

新能源車的發展態勢和若干認識誤區

國家對新能源車的產業補貼始于2009年,其后陸續出臺大幅度政策支持,例如,在北京購買新能源車不用搖號,在上海購買新能源車不用拍牌照,還能獲得國家和地方兩級政府的現金補貼等。隨著新能源汽車銷量走高,政府就新能源車的補貼支出也越來越高,2016年補貼資金高達258億。政府2017年開始收緊補貼范圍并下調補貼金額,此后新能源車是否能繼續依靠補貼發展,能補貼多久、補貼哪些,將影響到新能源車產業的內部調整。

關于新能源車的一些論調雖然積極,但部分觀點仍存在爭議。最受熱議的一個論調是新能源汽車被寄予厚望要成為趕超西方汽車工業的突破點,所謂實現“彎道超車”。但事實上,“彎道超車”首先要基于技術有效、產業發展潛力巨大,并不是在什么道上都要超。回顧上世紀90年油價居高不下之時,美、歐、日等諸國相繼投入大量經費研發電動車電池,但至今仍未商業化。考慮到這些國家的產業研發都有資本家投入巨額資金,而資本家的趨利本性決定了他們發現好的市場苗頭會繼續追加資本投入。這些國家相繼放棄電動車作為國家戰略,這一事實發人深思。

新能源車也占據了環保的道德高地。不斷有論述稱,使用電池可以減少汽車尾氣排放,改善城市空氣質量。然而這些論述同樣經不起推敲。雖然新能源車用電的現場污染物排放量較少,但產電階段涉及較大量的污染物排放,且目前中國新能源車的產電大多數是燃煤產生。電池回收不利造成嚴重的環境污染還不在此論述中,將在下文展開。

2017年底,德國將在2030年全面禁售燃油汽車的消息在網上傳得沸沸揚揚[3]。工信部官員在行業論壇上表示,工業部也啟動了相關研究,將協同相關部門制定我國的時間表[4]。此言引發熱議。這一表態似乎預示著這種可能性:新能源車將最終一家獨大,成為汽車領域唯一通用車型,而燃油車則是落后的、將被歷史淘汰的。如此政策導向,倘若屬實,勢必將影響中國汽車工業的整體布局與發展方向。然而,據考證,德國2030年全面禁售燃油汽車的禁令并不屬實,事實上是德國參議院通過的“倡議書”,不具備法律效力[5],隨后德國交通運輸部長立即否認了該項禁令的可行性,認為是“無稽之談”。交通部長不通過的禁令,在國會不可能通過,故全面禁售燃油汽車是眾多提議中的一紙空文而已。至于中國禁售燃油汽車的相關研究,則情況更為復雜,更不能受虛假消息誤導而盲目跟風。

據國家能源局官員在2017第二屆中國電動汽車充換電服務創新高峰論壇表示,2020年我國新能源汽車總量規劃達到500萬輛,2030年將達到8000萬輛。這樣的新能源車發展目標,將帶來的諸方壓力——無論是成本上的、環境上的,還是用電上的,都需要納入評估范圍。

支持新能源車的諸多言論,顯示出推動新能源車迅猛發展的強烈意愿,但事關中國汽車產業整體發展與布局的決策,有必要將分析扎根于更客觀具體、符合科學規律的論據之上。本文將結合在清潔能源領域的長期研究,從電池能量密度、電池生產成本、電池環境污染三方面論述發展新能源車存在的瓶頸和風險,以資參考。

新能源車發展的瓶頸與風險分析

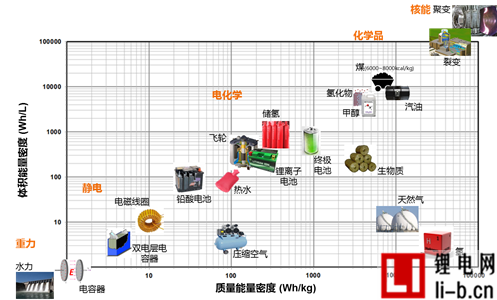

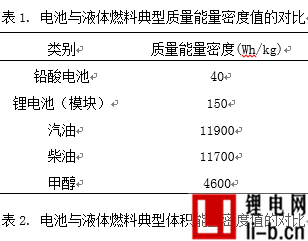

法國人普蘭特于1859年發明了鉛酸電池,甚至比內燃機的發明時間(1880年前后)還要早。盡管近百年來,全球在各類電池的研發上投入了數千億美元的巨資,但在技術上和電池的性價比上并沒有革命性的突破,比如鉛酸電池的體積能量密度仍只有100kWh/m3左右(如圖1及表1所示,部分數據源自文獻[6])。目前,內燃機汽車里用的蓄電池大部分仍然是鉛酸電池。目前即使是進口的高級轎車,其蓄電池也仍然大多用傳統的蓄電池;這說明新一代電池的性價比仍然無法與傳統的蓄電池競爭。

注:鋰電池的模塊與單體相比,質量能量密度與體積能量密度均有一定程度的減損;整車應用關注的是鋰電池模塊的能量密度。根據已有行業數據,目前鋰電池模塊的密度值在1~2kg/L范圍,由此可基本確定鋰電池模塊的質量能量密度與體積能量密度的相互關系。

從上表看到,盡管人類在近百年來都一直在開發新的電池,但花了千億美元以上的研發費用,目前最好的電池在體積能量密度上與傳統的鉛酸電池相比并沒有革命性的突破。事實上,有了鉛酸電池和電動機后人類就等于已經發明了電動車,但為何鉛酸電池和電動機發明了這么多年,人類仍然用內燃機汽車而沒有大規模使用電動車,其原因何在?經研究總結如下。

(1)動力電池能量密度瓶頸長期難以突破,與化石能源差距大

動力電池能量密度指的是一定空間或質量物質中儲存能量的大小,是新能源車發展中的技術重點,直接關系到電動車的性能和續航里程。現代汽車的結構設計比較固定,留給電池組的空間有限,電池數量被限制在某個區間內無法大幅提升,因此增加電量的關鍵在于提高電池能量密度。2017年2月四部門聯合發布的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》提出“力爭實現單體350Wh/kg、系統260Wh/kg的新型鋰離子產品產業化和整車應用”的發展目標,顯示出攻關提高動力電池能源密度的愿望。

然而制約性現實是,電動汽車所用的鋰電池屬于化學能,能量密度存在天花板。目前制約鋰離子電池發展的主要因素是正極材料的能量密度,然而大多數正極材料都含有過渡金屬元素,其摩爾質量較大,能量密度提高受限[7]。提高電池電壓也可提高能量密度,但目前所使用的電解液在高電壓下使用將面臨分解,也難以操作。再加上能夠滿足鋰離子電池諸多要求的材料極其有限,在不改變電池體系的情況下,鋰離子電池能量密度很難繼續提高。

電池能量密度在歷史上一直是攻關難點且進展緩慢。自1992年索尼將鋰離子電池商業化后,鋰離子電池已經發展了近三十年,在能量密度方面雖有進步,但總體進步幅度不大。2017年能量密度領先的圓柱形電池達到150Wh/kg,比2012年的120Wh/kg有小幅提升,而軟包和方殼電池的能量密度目前還在110-130Wh/kg左右。技術上領先的特斯拉采用的松下18650鈷酸鋰電池,能量密度也只達到233Wh/kg。

在過去五到十年內,在全球各大公司投入大量資源和大筆研究經費的情況下,鋰電池能量密度的提升幅度仍然只有幾十Wh/kg,能量密度最高達到230Wh/kg左右,這相比于汽油柴油的能量密度11000-12000Wh/kg,量級相差懸殊(詳見表1)。盡管人類花了幾十年和上千億美元研發電池技術,但迄今電動車的動力系統(電池+電動機)的能量密度迄今仍然遠遠低于內燃機的動力系統(汽柴油+內燃機),可差20~30倍。由圖1可見,即使終極電池獲得成功應用并能將生產成本降下來,其體積能量密度也只有汽柴油的1/8左右。電池能量密度在未來十年內是否可能實現大幅突破,受制于技術研發的內部規律,非僅憑主觀意愿可以達到,不宜盲目樂觀。

(2)受限于鋰、鈷、鎳的稀缺性,新能源車成本可能隨產量增加而大幅攀升

內燃機的規模經濟性遠好于電池。人類的第一條流水生產線是福特的汽車生產線。內燃機作為汽車的心臟,一旦已獲知其設計制造方法,其生產成本主要體現為鑄鐵及鋁合金等材料成本。福特研發出的內燃機生產流水線,大大提高了規模效益,使得汽油機隨著產量的增大而成本大幅降低。盡管生產第一臺樣機時投入較大,可一旦技術成熟到量產階段,當一條生產線年產一百萬臺內燃機時,每臺內燃機的成本可以降低至2000美元左右。

相比于內燃機會隨著量產而降低成本,新能源車卻很可能呈現相反的趨勢。新能源車的生產成本中,電池驅動系統占了汽車成本的30-45%,其中動力電池又占了驅動系統75-85%的成本構成,成本尤高的是電池中用到的鋰、鈷、鎳等稀缺金屬。一臺新能源車的動力電池,要使用幾十千克的鋰、鈷、鎳等原材料,生產1萬臺和生產10萬臺,每臺車的成本下降幅度有限。鋰、鈷、鎳在地殼內儲量中占比很低,鈷僅占0.004%左右,鋰占0.003%左右,屬于重要戰略資源。目前我國80%的鈷以及70%的鋰、鎳資源都依賴進口[10]。我國鈷產量不到幾千噸,使用量卻達幾萬噸,大量依靠從非洲民主剛果等國進口,持續處于供不應求狀態。過去兩年鈷、鋰礦大幅漲價,比亞迪(42.500, -2.02, -4.54%)公司布局全產業鏈爭買鋰礦,已經顯示出動力電池增產可能給鋰礦資源帶來的挑戰。

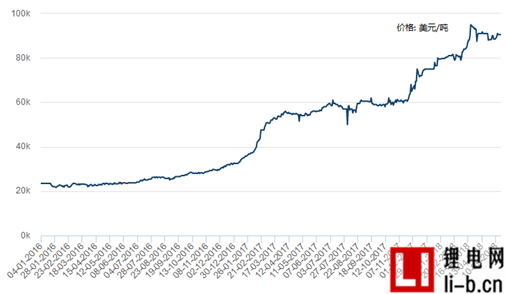

現階段新能源汽車占我國機動車的比例還相對比較小,我國新能源車2016年產量為51.6萬輛,2017年增加至79.4萬輛,僅分別約占我國目前汽車年產量2900萬輛的1.8%和2.7%。2017年新能源車產量相比2016年僅有27.8萬輛的增加,但2016年初至今的兩年多時期內,國際鈷價格翻到了約4倍水平(如圖2所示)[11]、鋰價格上漲了近1倍。美國保持為電動車第二大市場,電動汽車銷售數量從2016年的16萬輛增長到2017年銷售的僅28萬輛[12],在汽車總銷售量中所占比例非常小。假設中國產量翻幾番,按預期2020年達到500萬輛,相當于翻到了7倍;全球范圍IEA估計到2020年,全球電動車總量可能翻三倍,達到1300萬輛[12]。暫且不論原材料需求是否能完全滿足,即便能滿足,對鋰、鈷等重金屬元素的大量需求帶來成本的飛漲,可能將電動車生產成本推高到難以承受的范圍[13];除非有革命性的新技術突破。

倫敦金屬交易所鈷價格走勢圖(2016.01 – 2018.05)

因此在短期之內,如沒有重大的革命性的技術突破,用電動車在可見的未來完全取代內燃機汽車是缺乏依據的。盡管技術的突破又可能發生,但在未發生之前,不能盲目樂觀。促進技術革命的一條重要途徑是加大研發支持力度,而產業補貼很可能與促進技術革命的初衷背道而馳。

(3)新能源車帶來的嚴峻環境污染挑戰和電池回收難題

電動車的一大賣點是在使用的地方局部排放少,這對其用于人口密集的市區里跑的出租車、公共汽車,有其優越性。但中國電網里的電目前是67%靠煤,即使在2050年,中國仍然有50%的電靠煤來發;那么表面是我們是用電開車,實際上我們目前主要是用煤開車。加上電池在生產過程和未來回收的碳排放,電動車的碳排放量及污染物排放量與今天的燃油車相比,是增加了而不是減少了。根據全生命周期分析[14],在全球增溫潛能影響方面,電動汽車的負面影響比汽油發動機汽車低24%,比柴油發動機汽車低10%-14%。但如果考慮到電動汽車所使用的電力來源,情況就不同了:2017年煤電占全國發電量的67%,電動汽車使用煤電為主的電力,其對環境的負面影響甚至高出柴油發動機和汽油發動機17%-27%。根據清華大學研究團隊于2017年發表在國際著名期刊《應用能源》上的研究成果顯示,中國的新能源汽車在其生產制造過程,所產生的溫室氣體排放量實際上比內燃機汽車高出50%[15]。

電動汽車電池的生產也耗費了大量的電力:初期制造一輛電動汽車和電池的碳排放量占到了電動汽車整個使用周期碳排放量的40%左右,相當于制造一輛汽油發動機汽車碳排放量的兩倍。

更嚴峻的環境污染挑戰或許還來自新能源車報廢電池帶來的污染。與我國規模龐大的動力電池市場相伴隨的是動力電池報廢量的快速增長。電動汽車動力電池的使用壽命通常為5-8年,從2017年起我國將迎來首批動力電池退役潮。據統計:到2020年,我國動力鋰電池的報廢量將達32.2GWh,約50萬噸;到2023年,報廢量將達到101GWh,約120萬噸[16]。

動力電池中所含的鎳、鈷、錳等重金屬,以及電解液、含氟有機物都是重污染物。例如,鈷金屬是一種高致癌毒物,人接觸鈷金屬可能導致肺、神經和呼吸道病變;動力電池電解液中的六氟磷酸鋰在空氣環境中容易水解產生五氟化磷、氟化氫等有害物質,對人體、動植物有強烈腐蝕作用;廢舊動力電池中還含有300-1000V不等的高壓,在回收、拆解、處理過程中操作不當可能帶來起火爆炸、重金屬污染、有機物廢氣排放等多種問題。

國家意識到電池回收的重要性,2016年國家發改委牽頭制定了《新能源汽車動力蓄電池回收利用技術政策》,2017年國標委發布了國家標準《車用動力電池回收利用拆解技術規范》,但是,這些政策和技術標準作為指導文件,對于經營規范的骨干企業有參考作用,對于不法貿易商來說則缺乏約束效力。我國動力電池行業在回收方面面臨的主要挑戰包括:我國在電池回收技術方面較為薄弱,沒有形成產業化供應鏈;國內汽車生產企業使用的電池多樣,每家電池企業的技術標準不統一,再利用前檢測難度較大;電池回收方主要以小作坊為主,工藝水平不健全,較難保證安全回收;沒有經營許可的企業非法從事廢舊動力電池回收,更會帶來安全和環保隱患。

電池中的重金屬能夠誘使人們回收電池嗎?事實是,雖然鋰、鎳、鈷等元素價格很高,但要完成整套回收獲取這些金屬的收益,其成本高過開掘新礦——這勢必會帶來電池回收動力缺乏。如不回收,當幾百萬個劇毒的廢舊電池分布在中國各地,當這些劇毒品泄露后,對土壤及地下水的污染將是環境的災難。

伴隨新能源汽車高速發展產生的大量動力電池報廢,以及其背后的回收難題、污染威脅,實際已迫在眉睫。

還需關注其他技術與市場因素

除以上電池能量密度、材料資源、環保因素,還需要關注以下幾點與新能源車發展相關的技術與市場因素。

1、液體燃料的優勢

除汽柴油的能量密度遠高于電池(見表1及表2)外,液體燃料的儲運遠比氣體能源(如天然氣)和固體能源(如電池或煤)方便易行。液體燃料在陸上可以管路輸送,在海上可以通過郵輪大規模低成本輸運。1加侖(合3.78L)汽柴油從休斯頓運到歐洲,其運輸成本不到零售價的1%。這也是人類選擇“液體燃料+內燃機”的主要原因之一。

液體燃料的加注設施已非常普遍而且加注用時短。相比而言,電動汽車在相當長時期內,充電難和充電慢問題預期均無法得到有效解決。除少數一線大城市的充電設施配套政策與財力支持相對到位,在全國范圍內建設充電基礎設施的投資需求量巨大,資金缺口也大,在規劃布局、施工和用電等方面面臨諸多挑戰;社會公共充電設施、社區內充電設施建設均面臨利益主體多而分散、難以統一協調的難題,各方面因素導致充電設施不足,充電難。同時,充電慢的問題導致純電動汽車的實用性和便利性受到明顯限制;以220V交流充電樁為例,在電池容量20 kWh左右的情況下,一輛車要5-8小時才能夠充滿電。

2、頁巖氣革命改變了世界能源的格局

頁巖氣革命是數十年能源領域最大的突破,徹底改變了十余年前由于油氣價格飛漲帶給全球的恐慌。當油價在140美元/桶、天然氣價格高達17美元/百萬英熱值(約合0.56美元/立方米)時,人們普遍感到這個世界上油氣資源快要耗完的恐慌。在氣候變暖和油氣即將耗完兩大推手下,全球各種新能源技術尤其是各種新能源汽車研發在1995-2015年這大約20年內風起云涌,各國都投巨資開發新能源汽車。但頁巖氣革命的到來,讓世界突然發現有200年用不完的廉價天然氣,美國的天然氣價格從最高約17美元/百萬英熱值一路狂降到1.5美元/百萬英熱值,目前平衡到2.5美元/百萬英熱值左右;同樣由于頁巖氣頁巖油革命,世界上又不斷發現大油田。僅美國德州一個二疊紀大油田的石油產量相當于全中國的石油產量,產油成本只有約16美元/桶。另外,在奧巴馬擔任美國總統時期,中美聯手推動巴黎氣候協議的簽署;但特朗普一上臺,全面否認氣候變暖。這些近年來發展電動車的多項基本前提假設,已發生了重大的改變,因此也要求我們在國內外能源的大變局下重新審視我們新能源尤其是新能源汽車的戰略。

3、內燃機技術的進步

內燃機技術尤其是歐洲的柴油機技術近年來突飛猛進。美日的汽油小轎車全部考慮在內,目前的平均里程是32英里/加侖汽油(合13.6公里/升);而歐洲的新型柴油轎車其里程數可高達80英里/加侖柴油(合34公里/升)。歐洲的燃料稅很高,導致燃油成本高昂,一輛轎車跑10年下來,其油錢遠高于汽車本身。因此,歐洲的消費者非常重視汽車的燃油經濟性。因柴油車效率高,目前歐洲市場一半的新車是柴油車(石油煉制只能產約一半的柴油產品,另一半汽油產品仍依賴汽油車使用)。現代先進的柴油機不僅其燃油效率大大提高,遠好于汽油機,而且其污染排放(NOx、PM、HC等)和噪音水準也完全可以和最好的汽油機媲美。

此外,甲醇取代柴油在柴油機(高壓縮比內燃機)里燃燒的技術已取得了相當的突破,產業化前景良好。甲醇不僅比柴油便宜,而且因甲醇不含硫、燃燒過程無SOx排放、NOx排放遠低于柴油等有利因素,可使得內燃機尾氣排放會更干凈、尾氣處理系統成本可以大幅度降低,甲醇將成為非常理想的發動機清潔燃料。天然氣制甲醇的技術非常成熟,制甲醇過程的主要成本是天然氣原料成本,因此可由頁巖氣革命帶來的天量廉價天然氣大規模地制得低成本的甲醇;同時,甲醇可以用低成本的煤來大規模清潔化制備。由此,無論從近期還是中長期來看,甲醇燃料的大規模低成本供應是有保障的。由此可知,研發新型的甲醇基燃料的內燃機,可以讓我們不僅享受歐洲柴油機技術革命帶來的紅利,還可以享受頁巖氣革命帶來的紅利。這條路不失為今后汽車的選擇之一,其成本將遠小于電動車。

內燃機技術尤其是歐洲的柴油機技術在近二三十年內獲得了革命性突破和發展,在交通運輸動力主要依賴油氣資源的很長一段時間內,將為人類提供高效、清潔的燃油車解決方案;對比觀察同期內的電動車技術領域,已投入了大量的人力、研發資金與產業補貼,其進步比較有限,仍存在動力電池能量密度受限、制造成本高及伴生環境污染等亟待解決的問題,其產業化及行業可持續發展存在瓶頸。

眾所周知,應把電動車與現有內燃機技術進行比照,而不是與二三十年前的傳統內燃機技術對比,不能忽視近些年來內燃機技術領域的革命性發展。電動車將是未來汽車的選項之一,在出租車、公共汽車等人口密集的地方有它的優勢,但說電池在可見的未來,完全取代內燃機,還有些太樂觀;尤其是在越野車、卡車、飛機、輪船等應用領域,不可能在可見的未來被電池取代。反而,如果能在先進的高壓縮比內燃機里燃燒清潔、低成本、可由非常規天然氣批量制備的甲醇,其排放將可在目前歐洲的排放標準下進一步顯著降低。

以上幾大類瓶頸因素及挑戰,均是電動車產業發展所必須謹慎考慮和想辦法解決的,僅通過政府補貼是很難扭轉的。研討及制定電動車的發展戰略,需要充分了解新能源車與內燃機車兩大類技術的歷史和現狀。國家為發展新能源車給出大額產業補貼,在推動新能源車產業急速壯大的積極面以外,可能帶來扭曲市場供需、推高新能源車價格的負面后果,不利于新能源車的長遠發展。

我們認為,新能源車作為未來汽車發展方向之一是值得鼓勵的,在技術研發上也值得投入,但沒有必要做政策力推和大幅度產業補貼。靠政府確認技術的方式可能導致市場的扭曲,因供需不平衡而帶來成本攀升,反而不利于行業健康發展。中國的新能源汽車產業不宜靠著國家的支持來拼燒,而忽視技術上的、成本上的、環境上的諸多客觀條件的限制。

液體燃料的加注設施已非常普遍而且加注用時短。相比而言,電動汽車在相當長時期內,充電難和充電慢問題預期均無法得到有效解決。除少數一線大城市的充電設施配套政策與財力支持相對到位,在全國范圍內建設充電基礎設施的投資需求量巨大,資金缺口也大,在規劃布局、施工和用電等方面面臨諸多挑戰;社會公共充電設施、社區內充電設施建設均面臨利益主體多而分散、難以統一協調的難題,各方面因素導致充電設施不足,充電難。同時,充電慢的問題導致純電動汽車的實用性和便利性受到明顯限制。

需要強調的是,本文是在對迄今已公開發表的成果進行綜合分析而得出的結論。作者一貫支持國家加大對新能源汽車相關技術研發的投入,因為技術的革命性突破無法預測,可能是一年,可能是十年,某些方向也可能永遠沒有突破。如果突然有革命性的成果出現,也可能改變本文的結論,但只有這種突破發生后,我們才能進行分析;而不是預測什么時候技術會有革命性突破。產業補貼不會產生技術革命,只有加大研發力度,技術革命才有可能產生。產業政策在技術革命發生后才能制定,而不是期望產業補貼產生技術革命。

新能源車在人口密集的城市作為出租車、公共汽車等有其優勢;如果沒有革命性的技術突破,電動車很難在可見的未來成為主流;因此,本文建議加大包括電動汽車、燃料電池汽車及甲醇車等多種汽車技術的研發,但在技術發明沒有突破之前,產業補貼要謹慎。在公平市場競爭環境下讓有市場競爭力的技術勝出,更利于行業長期健康發展。

影響新能源車續航能力的動力電池能量密度存在多年未突破的技術天花板;制造動力電池所須的鋰、鈷、鎳等金屬大量依靠進口,新能源車產量飆升帶來上述金屬材料價格近期的大幅攀升,導致電池成本急速上升;新能源車雖然用電看似清潔,但產電過程涉及大量煤炭燃燒,全生命周期碳排放量不容小覷;更有甚者,報廢電池中的鋰金屬、鈷金屬、工業溶劑都會導致嚴重環境污染,回收技術和制度保障困難重重。

從技術、成本、環保這三方面來看,新能源車是否值得持續擴大生產,乃至成為汽車產業主導方向,還需要謹慎的思考決策。新能源車在人口密集的城市作為出租車、公共汽車等有其優勢;如果沒有革命性的技術突破,電動車很難在可見的未來成為主流;因此,本文建議加大包括電動汽車、燃料電池汽車及甲醇車等多種汽車技術的研發,但在技術發明沒有突破之前,產業補貼要謹慎。在公平市場競爭環境下讓有市場競爭力的技術勝出,更利于行業長期健康發展。

解決石油供應不足與機動車尾氣污染問題的一條戰略發展可行路徑是:第一步,實現高效的內燃機技術和清潔醇醚燃料的結合,增加此類車的份額;第二步,逐漸增加混合動力車的份額;幾十年后,如電池技術確實有革命性的進步,逐漸過渡到純電動車。

作者/劉科、吳昌寧

劉科簡介:南方科技大學清潔能源研究院院長、創新創業學院執行院長、澳大利亞國家工程院外籍院士;曾任美國通用電氣全球研發中心氣化平臺負責人、首席科學家,北京低碳清潔能源研究所副所長兼首席技術官,神華研究院副院長,現任中國與全球化智庫常務理事兼副主任。